フェソテロジンフマル酸塩

-

カナフェソテロジンフマルサンエン

-

英語名Fesoterodine Fumarate

-

化学式C26H37NO3

-

分子量527.65 g/mol

フェソテロジンフマル酸塩の効果と特徴

フェソテロジンフマル酸塩とは?

フェソテロジンフマル酸塩(英語名:Fesoterodine Fumarate)は、主に過活動膀胱(かかつどうぼうこう) の症状を改善する目的で使われる有効成分です。

過活動膀胱とは、「トイレが近い」「急に尿意を催して強く我慢できない」「夜間に何度もトイレに行く(夜間頻尿)」など、膀胱が過度に活動してしまう状態を指します。

この成分は、膀胱の平滑筋に作用することで、頻繁な尿意を抑える働きがあるとされています。

フェソテロジンフマル酸塩は、抗コリン薬の一種です。

抗コリン薬とは、アセチルコリンという神経伝達物質の作用をブロックする薬で、膀胱における不随意な収縮を抑制し、尿意をコントロールしやすくします。

抗コリン薬とは、神経伝達物質であるアセチルコリンの受容体を遮断することで、胃腸や膀胱などの平滑筋の過度な収縮を抑え、副交感神経を抑制する働きがあります。

特徴:作用の持続性と選択的効果

フェソテロジンフマル酸塩の特徴の一つは、比較的持続的な作用が期待できる点です。

従来の抗コリン薬は効果が短時間で切れたり、強い副作用が出ることもありましたが、この成分は徐放性製剤として開発されているケースもあり、安定した血中濃度を保ちやすく作られています。

徐放性製剤とは、有効成分がゆっくりと放出されるよう設計された製剤で、薬剤の血中濃度を安定させ、副作用リスクの軽減や服薬回数の削減に繋がります。

また、膀胱の平滑筋への選択性を重視した設計となっており、必要以上に全身の副交感神経を抑制しすぎないよう配慮されています。

これにより、口渇や便秘などの副作用を抑えつつ、過活動膀胱の症状を改善することを目指しています。

フェソテロジンフマル酸塩の適応症

主な適応症:過活動膀胱と頻尿

この有効成分がもっとも頻繁に用いられるのが、「過活動膀胱」の治療です。

前述のように、過活動膀胱には以下のような症状が含まれます。

-

頻尿:1日に8回以上トイレに行く場合、頻尿と判断されることが多い。

-

切迫感:急な強い尿意に襲われ、我慢できないケースが増える。

-

夜間頻尿:夜中にトイレのために何度も起きる状態。

こうした症状によって、睡眠不足やストレスが増大するだけでなく、社会生活にも大きな支障が出ることがあります。

フェソテロジンフマル酸塩は、膀胱の過度な収縮を抑制し、排尿回数を減らす効果が期待できます。

むくみとの関連性

一見すると、むくみ(浮腫) と膀胱の働きは直接的に結びつかないように見えます。

しかし、むくみが気になる方の中には、「頻尿気味で水分を取るのが怖い」「でもむくむから水分制限したくない」といった板挟み状態に陥る場合があります。

実際に、むくみは塩分の摂りすぎや血行不良、腎臓やホルモンの問題など多種多様な原因によって引き起こされるため、フェソテロジンフマル酸塩自体が直接むくみを解消するわけではありません。

しかし、過活動膀胱による頻尿が改善されれば、水分補給のバランスを取りやすくなり、結果的に健康的な水分・塩分コントロールがしやすくなることが考えられます。

つまり、頻尿を抑える治療によって、むくみの原因となり得る「過度な水分制限」や「不安からくる水分コントロールの乱れ」を改善することができるかもしれません。

そのため、「頻尿」と「むくみ解消」を両立する手段の一つとして、過活動膀胱の治療薬であるフェソテロジンフマル酸塩に注目が集まっているわけです。

副作用とその対処法

よく見られる副作用

フェソテロジンフマル酸塩は抗コリン薬の一種であるため、副交感神経を抑制することで以下のような副作用が現れる場合があります。

-

口渇(こうかつ):唾液の分泌が抑えられ、口の中が乾きやすくなる。

-

便秘:腸の動きが鈍くなり、便秘がちになることがある。

-

目のかすみ:ピント調節がやや悪くなる場合がある。

-

眠気・めまい:中枢神経系への影響により、眠気やめまいが生じることも。

これらは抗コリン薬によく見られる副作用であり、個人差がありますが、一定の期間で症状が治まるケースも少なくありません。

また、症状が強い場合は医師の判断で用量の調整を行うことも可能です。

むくみに関する注意点

むくみ自体がこの薬の一般的な副作用として挙げられることは少ないものの、抗コリン薬の使用によって水分摂取や排尿のタイミングに変化が出る可能性は否定できません。

結果として、一時的に体内に水分が溜まりやすくなる(むくみが悪化する)と感じる方がいるかもしれません。

その場合、以下の対処法を検討してみましょう。

-

医師に相談:むくみの程度がひどくなったり、長期間続く場合は必ず専門家に報告しましょう。

-

塩分コントロール:高塩分の食事はむくみを助長することがあるので、塩分を控えめにする。

-

適度な運動:下半身の筋力を鍛えることで、血流やリンパの流れを改善し、むくみ軽減が期待できる。

その他の注意点と相互作用

フェソテロジンフマル酸塩は、心不全や肝機能障害、腎機能障害などの持病がある方や、高齢者などでは特に注意が必要です。

これらの基礎疾患を抱える場合、体内での薬物代謝や排泄が通常と異なることがあるため、用量調整や定期的なモニタリングを行う必要があります。

また、他の抗コリン薬や抗うつ薬など、中枢神経系に作用する薬を併用している場合、相互作用によって副作用が増強する可能性があります。

併用薬がある場合は、必ず主治医や薬剤師に相談することが大切です。

まとめ

「頻尿」「むくみ解消」をテーマに、抗コリン薬である「フェソテロジンフマル酸塩」について解説してきました。

過活動膀胱の治療を目的とするこの成分は、膀胱の過度な収縮を抑えることで、日常生活を妨げる頻尿や夜間頻尿などの症状を改善する効果が期待できます。

-

主な効果・特徴

-

過活動膀胱による頻尿、切迫感、夜間頻尿を軽減

-

持続的かつ選択的な作用により、副作用の抑制を図る

-

ジェネリック医薬品も一部市場に登場し、利用しやすさが向上

-

-

適応症

-

過活動膀胱全般

-

頻尿・夜間頻尿で日常生活に支障をきたすケース

-

-

副作用と注意点

-

口渇、便秘、眠気などの抗コリン作用由来の副作用が起こる可能性

-

持病や他の薬との併用状況によっては、慎重な用量管理が必要

-

むくみが悪化するように感じる場合は、食事・運動の工夫や医師の相談を

-

むくみそのものを直接改善する薬ではありませんが、頻尿がコントロールできれば、適切な水分補給と塩分管理のバランスを取りやすくなり、間接的にむくみ解消を目指すことが可能になるかもしれません。

フェソテロジンフマル酸塩を含有する医薬品

売り切れ

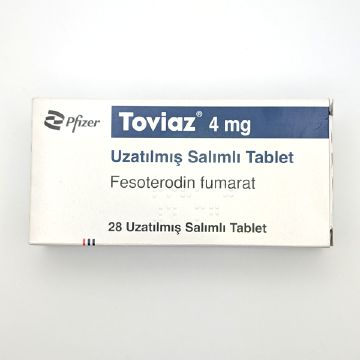

トビエース(Toviaz)は、有効成分フェソテロジンフマル酸塩を含有し、過活動膀胱における頻尿や尿意切迫感を改善する医薬品です。 ファイザー社(Pfizer)が開発した第2世代の抗コリン薬で、日本国内では2012年に承認されました。 膀胱の過剰な収縮をやさしく抑え、日中・夜間の頻回な排尿とむくみの悪循環を同時に改善する手...

- 有効成分

- フェソテロジンフマル酸塩

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:フェソテロジンの副作用は?回答:

主な副作用は口渇、便秘、視界かすみ、頭痛、めまいです。

高齢者では認知機能低下や排尿困難も起こりやすいため注意が必要です。

また、これらの副作用が長期間続く場合や、症状が悪化する場合には、医師に相談し、治療方法の見直しを検討することが重要です。

副作用のリスクを最小限に抑えるため、適切な服薬指導を受け、指示通りの服薬を行うことが求められます。

特に高齢者は体調が変化しやすいため、慎重な対応が求められます。

薬の服用を途中でやめることは、予期しないリスクを引き起こす可能性があるため、必ず医師の指導に従うことが大切です。 -

質問:過活動膀胱に一番効く薬は?回答:

抗コリン薬(トビエースなど)かβ₃作動薬(ベタニス)のどちらかが第一選択となります。

即効性なら抗コリン、副作用少なめを重視すればβ₃作動薬が優れます。

抗コリン薬とβ₃作動薬は、過活動膀胱の治療においてよく使われる医薬品です。

選択肢の決定は、症状や体調に応じて慎重に行う必要があります。

即効性を求める場合は、抗コリン薬が適していますが、長期的な使用や副作用を最小化したい場合はβ₃作動薬が適しています。

どちらの薬剤にもそれぞれ利点と欠点があり、医師と相談して最適な治療法を決定することが重要です。 -

質問:トビエースはどのような効果がある薬ですか?回答:

主に頻尿、切迫性尿失禁、尿意切迫感を改善する医薬品です。

トビエース(フェソテロジン)は、特に過活動膀胱による症状を軽減するために使用されます。

ムスカリンM₂/M₃受容体を選択的に遮断することにより、膀胱の平滑筋の異常収縮を抑制し、過度な頻尿や尿意切迫感を軽減します。

ただし、使用中には副作用にも注意が必要であり、特に高齢者や他の疾患を持つ方は慎重に服用する必要があります。 -

質問:病院でもらう頻尿の薬の副作用は?回答:

* 抗コリン薬:口渇、便秘、視界かすみ、排尿困難、動悸

* β₃作動薬:動悸、血圧上昇、頭痛、浮腫

* α₁遮断薬(併用時):低血圧、射精障害など

これらの副作用は、薬剤の種類や個々の体調によって異なるため、服用中は十分な注意が必要です。

副作用が強く現れる場合、薬剤の変更や服用方法の調整が行われることがあります。

また、特に高齢者や他の持病を持つ人では副作用のリスクが高くなるため、医師と相談しながら治療を進めることが重要です。

服薬中に異常を感じた場合は、速やかに医師に報告することが求められます。 -

質問:過活動膀胱の薬はいつまで飲みますか?回答:

最低3~6ヵ月は継続し、症状が安定すれば徐々に減量・中止を検討してください。

再発リスクあるため、医師と相談しながら維持療法として長期投与することもあります。

過活動膀胱の薬剤は、症状が安定した後に中止を考慮する場合でも、再発リスクが高いため、医師の指導を受けながら慎重に対応する必要があります。

維持療法として薬剤を長期的に使用することもありますが、その際には定期的な医師のフォローアップが求められます。

また、薬物療法に加えて、生活習慣の改善や排尿トレーニングを併用することで、症状の管理がより効果的に行えます。 -

質問:頻尿に効く薬は?回答:

* 抗コリン薬(トビエース、デトルシトール)

* β₃作動薬(ベタニス)

* α₁遮断薬(男性:前立腺肥大症合併時)

* 5α還元酵素阻害薬(併用で残尿改善)

これらの薬剤は、頻尿や過活動膀胱の症状を改善するために使用されます。

抗コリン薬は、膀胱の収縮を抑制して頻尿を軽減し、β₃作動薬は膀胱の平滑筋をリラックスさせて尿意切迫感を抑えます。 α₁遮断薬は、前立腺肥大症(BPH)を合併した場合に有効で、尿道の圧迫を緩和します。

また、5α還元酵素阻害薬は、男性の前立腺肥大症による残尿感を改善し、薬剤の併用によって効果を高めることができます。 -

質問:自律神経失調症と過活動膀胱の関係は?回答:

ストレスによる副交感神経優位が膀胱収縮を促進し、尿意切迫感や頻尿を悪化させます。

心身の緊張緩和が排尿症状の改善にもつながります。

自律神経失調症は、ストレスや精神的な不安によって引き起こされることが多く、これにより副交感神経が過剰に働くと膀胱の収縮が促進され、過活動膀胱の症状が悪化します。

これにより、尿意切迫感や頻尿がさらに強くなり、生活の質が低下することがあります。

そのため、リラクゼーションやストレス管理が重要となります。

ストレスを軽減することで自律神経のバランスが整い、排尿症状の改善に繋がることがあります。 -

質問:薬剤の副作用が起こりやすい因子は何ですか?回答:

高齢、腎・肝機能低下、多剤併用、脱水、低栄養、遺伝的代謝異常、基礎疾患(心血管・神経障害など)が副作用の原因となることが多いです。

薬剤の副作用は、年齢や体調によって大きく影響を受けます。

特に高齢者は、薬剤の代謝能力が低下しているため、副作用が現れやすくなります。

さらに、腎臓や肝臓の機能が低下している場合、薬剤の排泄が遅くなり、体内に蓄積されて副作用が強く出ることがあります。

多剤併用もリスク因子であり、薬剤同士の相互作用により予期しない副作用が起こることがあります。

これらの因子を踏まえ、慎重な薬物管理が求められます。 -

質問:過活動膀胱をほっとくとどうなる?回答:

進行すると低活動膀胱(排尿困難)に移行し、残尿増加や尿路感染、腎機能悪化、水腎症を引き起こす恐れがあります。

過活動膀胱を放置すると、膀胱機能がさらに低下し、最終的には排尿困難や低活動膀胱に進行することがあります。

これにより、膀胱に尿が十分に排出されず、残尿が増加します。

残尿が蓄積することで尿路感染のリスクが高まり、感染が広がると腎機能にも悪影響を及ぼすことがあります。

また、膀胱が膨張し続けることで水腎症を引き起こし、腎臓への圧力がかかり、最終的には腎不全に至ることもあります。 -

質問:律神経失調症に効く薬はありますか?回答:

過活動膀胱自体に自律神経調整薬は適応外ですが、ストレス緩和にはSSRIや抗不安薬、漢方(加味帰脾湯など)が補助的に用いられます。

抗不安薬やSSRIは、心身の緊張を和らげるために使用されます。

加味帰脾湯などの漢方薬も、心身のバランスを整えるために用いられることがあります。

これらの治療法は、薬物療法の補助として、生活の質を向上させる助けとなります。 -

質問:トイレに行ってもまたすぐ行きたくなるのはなぜですか?回答:

膀胱が過敏になると、少しの尿でも尿意を強く感じてしまいます。

膀胱訓練や薬剤を使って、この感覚を鈍くして、膀胱がもっと多くの尿をためられるようにします。

過活動膀胱の一症状であるこの現象は、膀胱の神経が過敏に反応してしまうことによって起こります。

膀胱がわずかな尿でも膨らみを感じることで、すぐに排尿を促されることになります。

この状態が続くと、トイレに頻繁に行きたくなるという感覚が強くなります。

膀胱訓練や薬物療法を使用することで、膀胱の感受性を鈍らせ、より多くの尿を保持できるようにすることができます。 -

質問:抗コリン作用とはどういう作用ですか?回答:

抗コリン薬は、アセチルコリンがムスカリン受容体に結びつくのを阻害することによって、膀胱や消化管を含む平滑筋の収縮を抑制します。

これにより、膀胱の過活動が抑制され、頻尿や切迫性尿失禁などの症状が軽減されます。

また、腺分泌の抑制作用もあり、口渇や便秘などの副作用を引き起こすことがあります。

これらの薬剤は、過活動膀胱や消化器系の障害に対して広く使用されています。 -

質問:ファイザーの過活動膀胱の薬は?回答:

ファイザーが販売している過活動膀胱の治療薬は、β₃作動薬である「ベタニス」(ミラベグロン)です。

ミラベグロンは、膀胱のβ₃受容体を刺激することによって、膀胱の平滑筋を弛緩させ、過活動膀胱による頻尿や切迫性尿失禁を改善します。

抗コリン薬とは異なり、ミラベグロンは副作用が比較的少ないとされ、特に高齢者や他の薬と併用する場合に選ばれることが多いです。 -

質問:膀胱の薬の副作用は?回答:

抗コリン薬とβ₃作動薬は、膀胱治療において使用される薬ですが、それぞれ副作用が異なります。

抗コリン薬は、口渇や便秘、視界かすみ、頭痛などの副作用を引き起こしやすいです。

特に高齢者においては、認知機能低下や排尿困難なども現れることがあります。

一方、β₃作動薬は、動悸や血圧の上昇、浮腫などの副作用が現れることがありますが、抗コリン薬に比べると副作用が軽減される場合が多いです。 -

質問:抗コリン薬を長期服用するとどうなる?回答:

抗コリン薬を長期的に服用すると、認知機能の低下や便秘、口渇などの副作用が慢性化することがあります。

また、排尿困難や眼圧の上昇、動悸なども蓄積する可能性があり、特に高齢者では注意が必要です。

これらの副作用は、薬剤が体内に長期間蓄積されることによって生じる場合があります。

そのため、定期的に薬剤の効果や副作用を評価し、必要に応じて服薬の見直しを行うことが大切です。 -

質問:抗コリン薬はどのような人が使えないのですか?回答:

抗コリン薬は、副交感神経を抑制する作用があり、これにより様々な副作用を引き起こす可能性があります。

特に、閉塞性緑内障や重度の胃腸閉塞、麻痺性イレウス、重度の肝機能障害や腎機能障害がある方には、薬剤の効果が強く現れ過ぎてしまう可能性があり、これらの疾患がある場合には使用できません。

また、重症筋無力症の方も、筋肉の働きに影響を与えるため慎重に服用する必要があります。

これらの疾患がある方は、別の治療法を検討することが求められます。 -

質問:抗コリン薬が禁忌の疾患はどれか?回答:

* 閉塞性緑内障

* 不能性尿閉

* 麻痺性イレウス

* 重度肝障害・腎障害

* 重症筋無力症

抗コリン薬は、以上の疾患を持つ方には使用が禁忌または慎重に投与されます。

閉塞性緑内障では、眼圧が上昇するリスクがあり、視力に影響を及ぼすことがあります。

また、不能性尿閉では、膀胱の排尿機能が低下し、尿が排出できなくなる恐れがあります。

麻痺性イレウスでは腸の動きが鈍くなるため、薬剤によって症状が悪化する可能性があります。

肝障害や腎障害が重度である場合、薬剤が体内に蓄積し、強い副作用を引き起こすリスクが高くなります。

重症筋無力症では、薬剤の作用が筋肉に悪影響を与える可能性があります。 -

質問:ココアを飲むと頻尿になりますか?回答:

ココアに含まれるカフェインは、体内で利尿作用を引き起こす成分です。

カフェインを摂取すると、腎臓がより多くの尿を生成するようになり、頻尿を引き起こすことがあります。

特に、カフェインを過剰に摂取すると、体内の水分バランスが乱れ、尿量が増加することがあります。

しかし、無カフェインのココアであれば、この利尿作用はほとんど見られません。

頻尿が気になる方は、カフェインの摂取量に注意し、無カフェインの飲み物を選ぶと良いでしょう。 -

質問:バナナは頻尿の原因になりますか?回答:

バナナは、カリウムや糖質を含んでおり、カリウムは体内のナトリウムとバランスを取るために重要な役割を果たしますが、頻尿を引き起こすほどの利尿作用はありません。

バナナを含む一般的な食品では、利尿作用はそれほど強くなく、通常の摂取量であれば頻尿の原因にはなりません。

ただし、水分摂取量が多い場合や、カフェインを含む飲み物を摂取すると、利尿作用が強くなり、頻尿が引き起こされる可能性があります。

水分のバランスを調整することが重要です。 -

質問:おシッコが近いのはどうしたら治りますか?回答:

* 膀胱訓練:トイレ間隔を徐々に延ばす

* 薬物療法:抗コリン薬やβ₃作動薬

* 骨盤底筋トレーニング

* 生活習慣改善:カフェイン・アルコール制限、水分管理

などを組み合わせて改善を図ります。

おシッコが近いという症状は、過活動膀胱や膀胱の感受性が過敏になっている場合に見られることがあります。

この問題を解決するためには、膀胱訓練を行い、トイレの間隔を徐々に延ばして膀胱の容量を拡大することが効果的です。

また、薬物療法として抗コリン薬やβ₃作動薬を使用することで、膀胱の過活動を抑えることができます。

骨盤底筋トレーニングは、膀胱を支える筋肉を強化し、排尿のコントロールを改善するのに役立ちます。

生活習慣の改善としては、カフェインやアルコールを制限し、水分摂取量を調整することが有効です。